【ふなずし漬け体験/滋賀県近江八幡市沖島町】

滋賀の代表的な伝統食、鮒ずし。

琵琶湖でとれるニゴロブナを塩漬けし、

炊いたごはんで漬けて発酵させる製法でつくられ

「現存する最古の寿司」ともいわれています。

なじみのない人にとっては謎多き存在ですが、

そんな鮒ずしを「漬ける体験ツアー」が

人気を集めているとか!

しがトコ編集部としても、一度は体験したい!

ということで、ツアーに参加してきました。

琵琶湖汽船×沖島漁協×水産課の人気企画

「鮒ずし作り体験クルーズ」は、

沖島漁協と琵琶湖汽船が共同開催する企画。

体験の会場は、琵琶湖に浮かぶ漁師の島、沖島。

船の発着はアクセスの良い大津港からなので、

県外からも参加しやすいのが嬉しいポイント。

船の中では漬け方の映像も見られるので

初めての人も安心です。

約1時間ほどの船旅で、沖島に到着!

会場は、港からすぐの場所にあります。

手書きの看板、いい味出してます。

天井が高く、開放感のある会場は、

中央に蛇口のついた水路が設置されています。

午前中はフナの表面を「磨く」作業、

午後は、磨いたフナを「ごはんで漬ける」作業。

エプロンをつけ準備をしながら、一日の流れを聞きます。

いよいよ作業へ!フナ磨きって意外と力仕事でした

「はい、こちらが磨いてもらう分ですねー」

ドン!と登場したのは本日の主役、天然ニゴロブナ!

ニゴロブナは琵琶湖の固有種。

あらかじめ漁協で塩切りした子持ちフナを磨いていきます。

さあやるぞ!と気合を入れたものの、

「本当にお魚をゴシゴシして大丈夫…?」と

戸惑っていると、さっそく漁協の方のアドバイスが。

「しっかり力を込めても大丈夫ですよ!

ついてる塩で磨いていくから、水で流さないように。

エラの内側はこうして…」

ていねいな説明に聞き入ります。

この細やかな声掛けは、肩に貼られたシールのおかげ。

初めて参加する人、作業に自信のない人は

「初心者マーク」をもらえるので遠慮なく質問できます。

おっかなびっくり、なんとか一匹、磨いてみました!

磨いた後(左)と、磨く前(右)を比べた様子がこちら。

淡水魚らしいグレーの肌が、

うすい水色から白へのグラデーションが美しい姿へ

変貌します。

個体の大きさもカタチも、さまざま。

中には、おなかが平らなこんなニゴロブナも。

触れるたび、磨くたびに愛着がどんどん湧いてきます。

ところで、気になる「匂い」ですが、

じつは、作業場はほとんど魚の匂いがありませんでした。

これは本当に驚きでした!

普段、生魚まるごとを触る機会がないのに

抵抗なく磨けたのは、

それも理由だったかもしれません。

コツがつかめてくると、あとはひたすらゴシゴシと

磨いていくのみ。

あれこれ考える思考は削ぎ落とされ、

「フナと自分だけの世界」に突入していきます…

ふと周囲を見ると、みなさん談笑しながら

作業をすすめ、次の工程へ進んでいます。

さすがリピーターも多い人気ツアー、作業が早い!

しがトコ編集部も、多くの人たちの手を借りながら

なんとか磨き終えることができました。

フナたちが輝いています…!

磨き終わると、次は「干し」の工程へ。

干されたフナがずらりと並ぶ様子は圧巻!

大きな扇風機が何台も並び、

ゆらゆら、くるくるとフナが揺れています。

その脇に並ぶのは、これまた大量のごはん。

フナをごはんで漬けて作る鮒ずしの、

もう一つの主役です。

蚊帳に守られながら、登場のタイミングを待っていました。

ごはんで漬ける。シンプルで原始的な“すし”の原点

「干し」が終わると次の作業、「漬け」が始まります。

まずは干したフナを回収。

もしや?と確認すると、しっかり洗濯バサミの跡が

ついていました。

1つの樽に入れるお米は、4.5kg。

特別な加工はなく、

いつも食べている普段のごはんと同じだそう。

続いて、エラからごはんをギュッとつめます。

しっかり詰めることでフナの内側でも発酵が進み、

骨も一緒にやわらかくなるため、

この工程はとても重要。

「うっ、もう食べられない…」という

声が聞こえてきそうです(笑)

いよいよ樽へフナを漬けていきます。

ビニールを敷いた樽へ、ごはんを敷きつめ、

その次にフナを並べ、ごはんをかぶせて…

すき間がないように、力を込めます。

磨きに比べたら楽勝?とタカをくくっていましたが、

きっちり力作業がありました。

最後はビニールをていねいに閉じて、完成です!

樽は当日持ち帰りの他に、島内あずかり(有料)もOK。

食べ頃になる11月下旬~12月初旬に発送してくれます。

日付と名前を書いて、作業は全て完了です!

漬けるとき、食べるとき。仲間と集まれる「大人の遠足」感覚

毎年抽選になるほど人気の「鮒ずし体験ツアー」は

リピーターも多数。

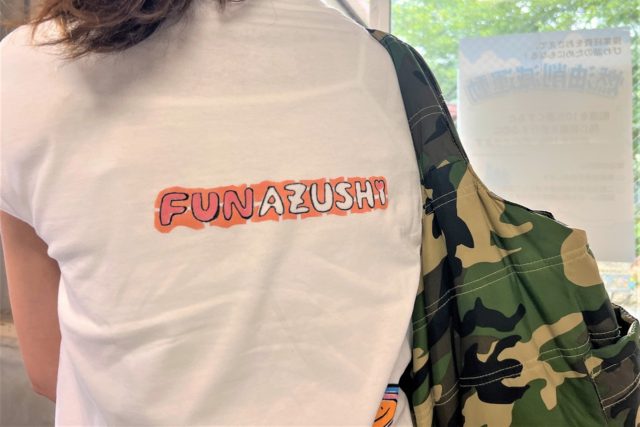

イベントTシャツならぬ、鮒ずしTシャツで

参戦していた(左から)大辻さん、上田さん、深尾さんが

素敵な笑顔でインタビューに答えてくれました。

目を引くTシャツは、ご友人のデザイン。

「今年の抽選に当たる前に作っちゃいました」と

意気込みも十分!

“FUN”の赤い文字が鮒ずし愛を語っています。

「ここでつくったものは、やっぱり美味しいんです。

沖島の空気がその味を出すのかも?」

今年で4回目の参加となるみなさんは、

鮒ずしができあがると食べ比べをするとか。

まさに「食べるまでが鮒ずし体験」ですね。

仲間と集まって、一日作業でフナを漬けて、

できあがったら、またみんなで美味しくいただく。

「大人の遠足」ともいえる、豊かな時間を楽しむ、

参加者のみなさんからは、そんな空気を感じます。

船に乗って、眺めて、食べて。

琵琶湖をまるごと満喫する

「鮒ずし作り体験クルーズ」。

毎年5月頃、琵琶湖汽船サイトで募集が開始しますので、

気になる方はチェックしてみてくださいね。

(取材・写真・文:しがトコ編集部)

(記事公開日:2022年8月16日/最終更新日:2023年5月9日)

『鮒ずし作り体験クルーズ』の情報

- 会場住所

- 滋賀県近江八幡市沖島町

- イベント詳細

- https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/2426/

※2023年の募集は2023年5月31日(水)WEB申込み・はがき必着 - 沖島漁業協同組合

- http://www.biwako-okishima.com/index.html

- 琵琶湖汽船

- https://www.biwakokisen.co.jp/