【八幡堀/滋賀県近江八幡市】

八幡堀周辺には、安土桃山時代に豊臣秀次によって

築かれた城下町の情緒的な町並みが、

時代を超えて現代まで受け継がれています。

映画やドラマのロケーションとして利用される八幡堀は、

「日本の三大水郷めぐりの一つ」として有名ですが

その他にも城下町を歩くことで発見できる魅力が数多く存在します。

本記事では、しがトコ編集部が実際に満喫した

八幡堀周辺をめぐるおすすめの散策コースをご紹介します。

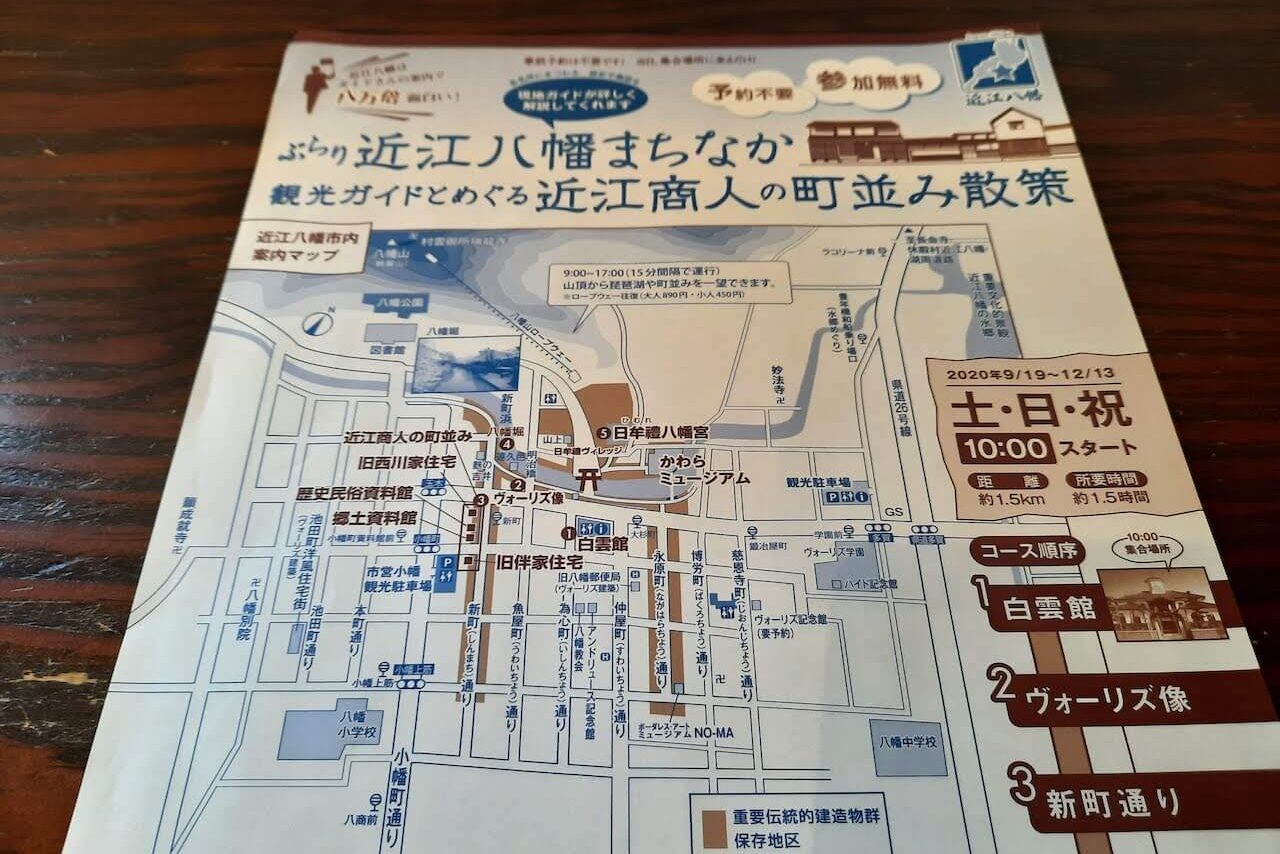

近江八幡町歩きの半日コースをしがトコ編集部が満喫!

今回ご紹介する町歩きルートは半日で

八幡山麓の城下町を一通り堪能できます。

“手頃に満喫できる”と子供から大人まで幅広い層から定評があり、

初めて近江八幡を観光する方々にとって魅力的なコースです。

しがトコ編集部が巡った町歩きルート

- 白雲館

- ヴォーリズ像

- 魚屋通り・新町通り・新町一丁目通り

- 八幡堀

- 日牟禮八幡宮

- 八幡山

本モデルコース以外に、

- ヴォーリス建築を網羅的に散策するコース

- 食べ歩きコース

- 日本遺産をめぐるコース

など様々な切り口から近江八幡の城下町を散策出来るので

より深く、より幅広く観光したい方には

「近江八幡おもてなしパスポート」の活用がおすすめです。

じっくり観光したい方は利用すべし!「近江八幡おもてなしパスポート」

パスポートは購入後6ヶ月間有効で、

パスポートは購入後6ヶ月間有効で、

八幡堀周辺の魅力を1,500円(税込)で最大限堪能できる

コスパ最強のパスポートです。

季節によって色々な魅せ方をする

近江八幡の街並みを2季に渡って訪れる

小旅行も粋だと思いませんか?

近江八幡観光物産協会の町歩きツアーが魅力に溢れているんです!

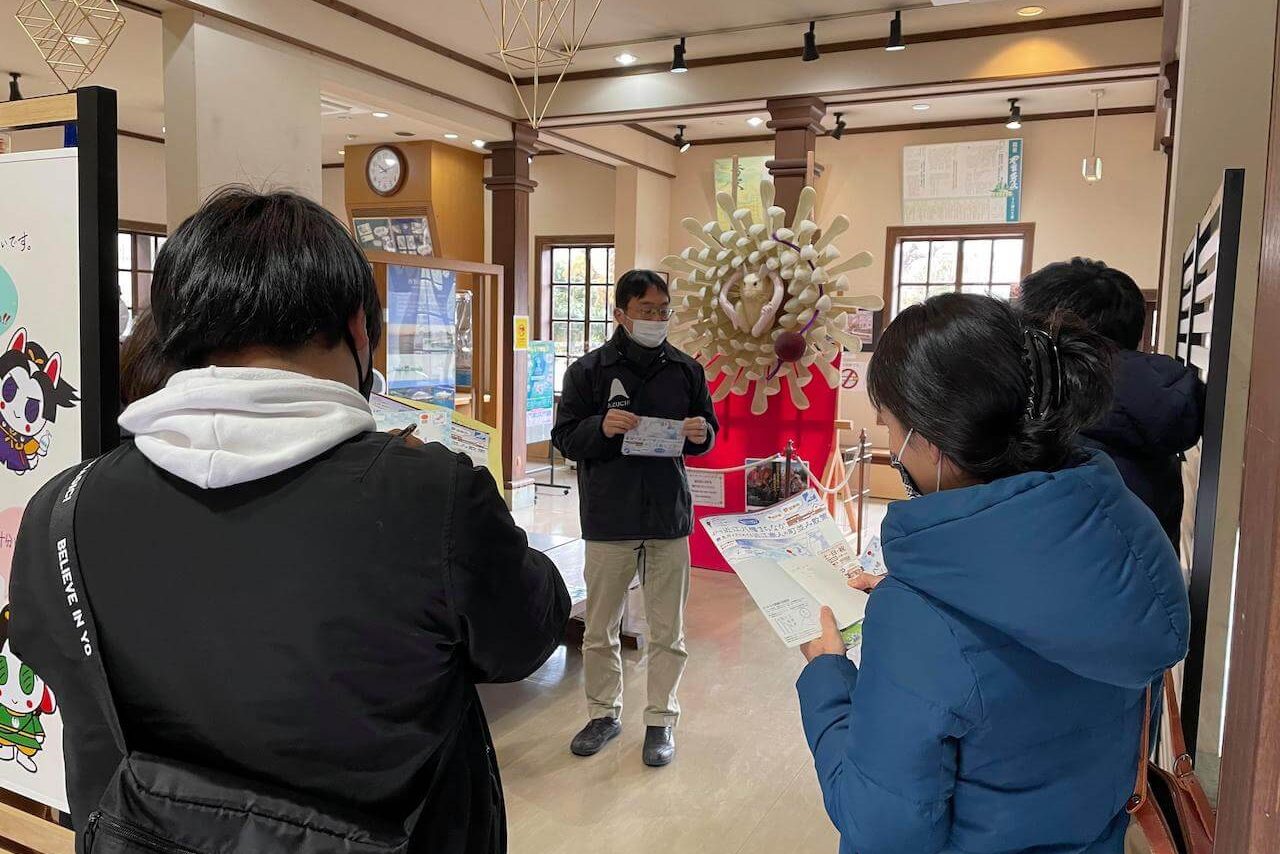

今回の街歩きは、近江八幡観光物産協会事務局長の

田中宏樹さんにご案内頂きました。

「本日は、どうぞ宜しくお願いします!」

町歩きは、日本の大工が作り上げた擬洋風建築「白雲館」からスタート!

街並み散策は「白雲館」からスタート。

街並み散策は「白雲館」からスタート。

和風木造建築と洋風建築が混じり合った

なんとも異彩を放つ建築物。

白雲館は、明治10年(1877年)に

教育施設「八幡東学校」として建築されました。

時折、白雲館も“ヴォーリズ建築”だと

勘違いされますが実情は異なります。

当館は、ヴォーリズが来日するおよそ30年前に

地元の大工によって建てられた“擬洋風建築”です。

近江商人の発祥地であるこの地域には、

近江商人の発祥地であるこの地域には、

後世に続く商人を育成する為に徹底された公教育がありました。 教育施設としての役割を終えた後、

教育施設としての役割を終えた後、

役場、群役所、信用金庫等に変貌しながらも

昭和後期からは老朽化の影響で空き家状態が長く続きました。

平成6年(1994年)には修復工事を終え現在は

1階は観光案内所・近江八幡観光物産協会事務所、

2階はギャラリースペースとして多種多様な

展示会や催しが開催されています。

現在もこうして後世に受け継がれながら白雲館は

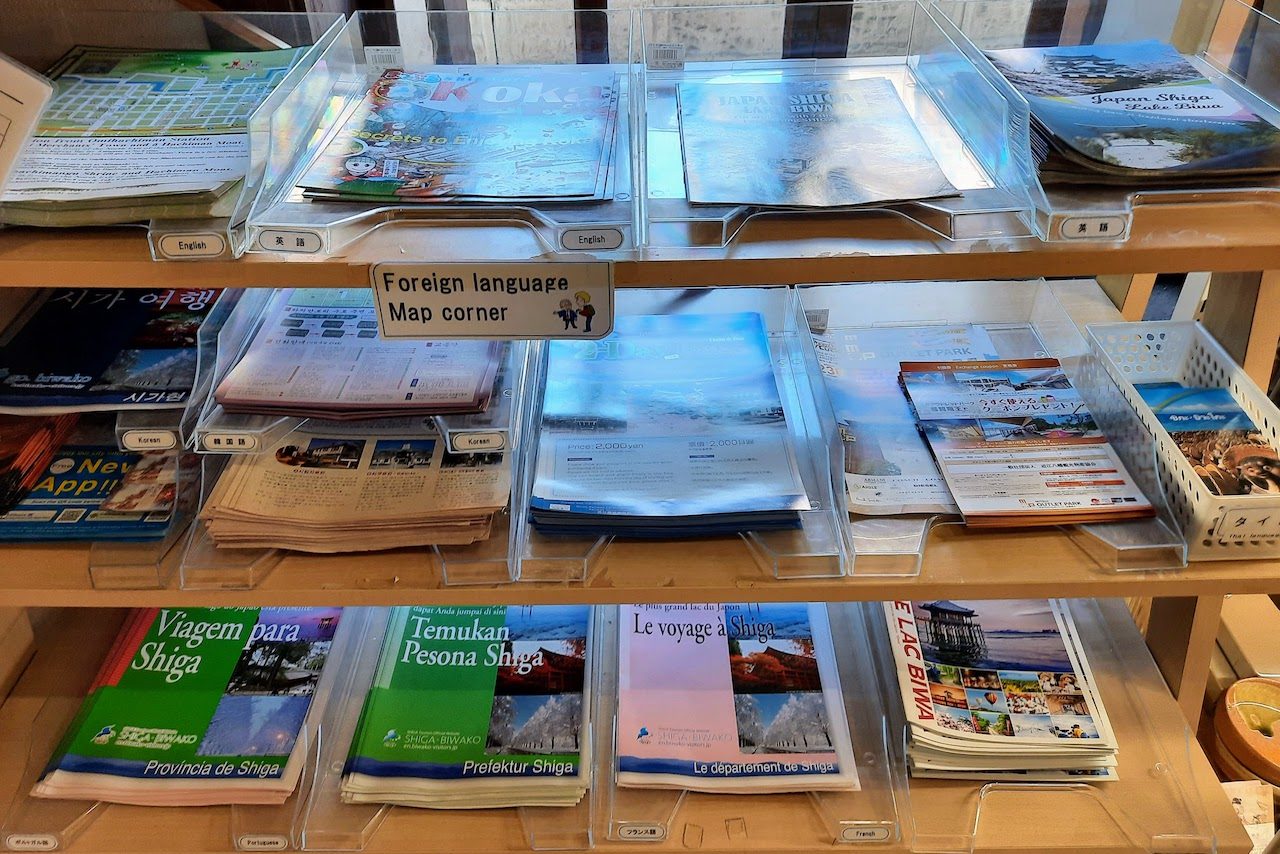

その役目を果たしながら現代まで受け継がれています。  海外の観光客用に多言語翻訳されたパンフレットも豊富に揃っています。

海外の観光客用に多言語翻訳されたパンフレットも豊富に揃っています。

白雲館からヴォーリズ像までの道のりにも歴史や文化の魅力が随所に!

写真に収まりきらない立派な家は、

安土・桃山時代に近江八幡で創業した、

布団で有名な西川産業の個人邸です。

「ふとんの西川」と言えば一度は耳にしたことが

ある方も少なくないのではないでしょうか。

この西川家初代の仁右衛門も近江八幡城下町誕生の際に

別拠点から移住してきた商人の内の1人です。

滋賀県発祥の「飛び出し坊や」

滋賀県発の「飛び出し坊や」。

この街を散策するといろんなシルエットの

飛び出し坊やに出会えます。

ここには、「あゆの店 きむら」さんを

オマージュした“あゆを持った飛び出し坊や”が。

近江八幡城下町には一般的なそれとは異なる

独自の特徴を持った飛び出し坊やが設置されており

もはや一種エンターテイメントを体現していると

言えるのではないでしょうか。

本記事にも飛び出し坊やは度々登場します。

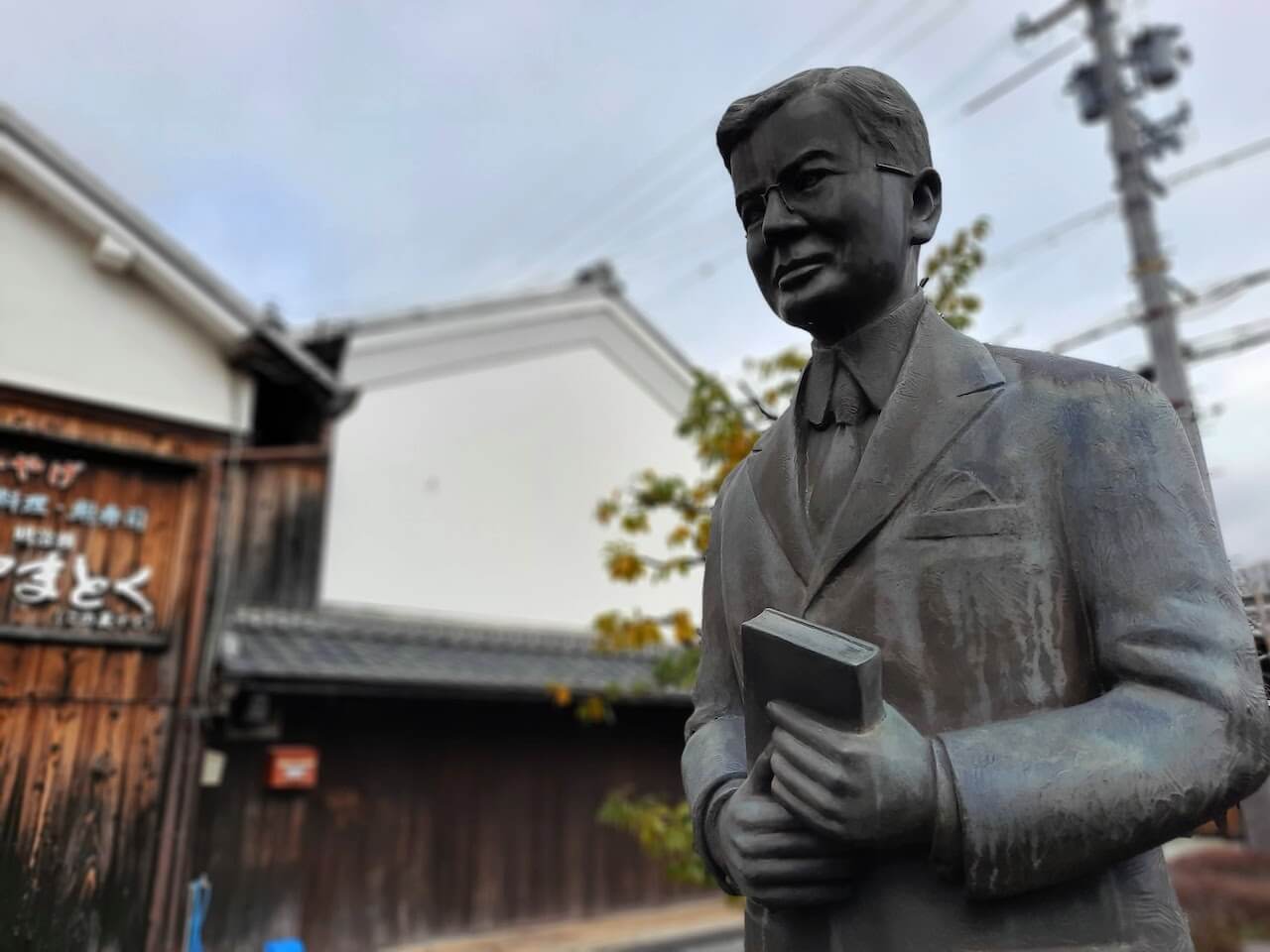

近江八幡の経済発展にも尽力した偉大なるキリスト教宣教師ヴォーリス

魚屋通り沿いに建てられたヴォーリズ像。

魚屋通り沿いに建てられたヴォーリズ像。

「なぜここにこんな像が?」と一見戸惑うような像ですが、

彼が異国の地で取り組んだ多種多様な活動や功績を知ると、

像建造するに値する素晴らしい人物だったのだと関心させられます。  八幡東学校の英語教師として来日し、紆余曲折ありながらも

八幡東学校の英語教師として来日し、紆余曲折ありながらも

晩年には昭和天皇とマッカーサーの会合にまで

一役買った偉大な彼の生き様を、田中さんに熱弁頂きました。

メンターム資料館

そんなヴォーリズ像を見守るかのように

そんなヴォーリズ像を見守るかのように

像がある場所から見て道の反対側には

株式会社近江兄弟社のメンターム資料館が。

実はこのメンタームもヴォーリスが

母国アメリカから輸入し国内販売を行いました。

散歩するべき情緒ある通りを3本紹介

ヴォーリス像を後に、お次は城下町の有名な「通り」を散策。

ヴォーリス像を後に、お次は城下町の有名な「通り」を散策。

今回は、主要な通り3本をご紹介します。

時代を越えて地域の方々が守り続けてこられた

昔ながらの日本の街並みや文化が息づく通りには情緒が漂い

そこを歩けばタイムスリップしたかのような不思議な感覚に陥ります。

①魚屋町通り

魚屋町通りは、メンターム資料館の側の通りです。

魚屋町通りは、メンターム資料館の側の通りです。

ここで突然ですが、散策中に使える小ネタをご紹介!

みなさんは「魚屋町通り」を「うおやまち/さかなやちょう」

と読み進めていませんか?

正確には「うわいちょう(UWAI-CHO)」と読みます。

そうなってくると由来まで知りたくなりますよね。

当時この近辺には多くの魚屋が軒を連ねており

魚市(うおいち)が盛んでした。

「うわい」は魚市が変化した呼び方だと言われています。

大切な人を連れて観光する場合、通りの名称や

その由来をさらっと伝えられると素敵ですよね。  魚屋町通りの名にちなんで、

魚屋町通りの名にちなんで、

水路の溝蓋には魚が泳いでいます。

飛び出し坊や然り、こうしたさりげない遊び心に

心をくすぐられます。

②新町通り

新町通りは、江戸時代末期から明治にかけて

新町通りは、江戸時代末期から明治にかけて

建築された商家が整然と残る

国の重要伝統的建造物保存地域に

指定されている町並みです。

初期の近江商人のふるさととして、

歴史ある街の景観や文化の保存運動が

地域一体となって絶える事なく

現代まで脈々と受け継がれています。  とりわけ八幡商人は、近江商人の中でも最も早い時期から活動し

とりわけ八幡商人は、近江商人の中でも最も早い時期から活動し

海外進出を開拓したのもこの地の出身者だったそうです。

江戸出店の動きも最も早く、多くの八幡商人が活躍しました。

新町通り界隈にはそんな彼らの住居がまとまってよく残っており、

景観だけではなく史跡としても重要な通りです。

ここでまたまた散策中に使える小ネタその2をご紹介!

上記写真内の柱に“輪っか”が設置されていますが

当時どのような使われ方をしていたか皆さんはご存知でしょうか。

実はその輪っかは上部は馬用、下部は牛を繋ぐ為に

使用されていたようです。

八幡の近江商人達は武士出身者が多く、

馬や牛を所有する者も少なからずいたからだそうです。

③新町一丁目通り

八幡堀入り口に続く新町一丁目通り。

八幡堀入り口に続く新町一丁目通り。

先に紹介した新町通りから、

大通りを挟んだ先がこの新町一丁目通りです。  この後はいよいよ八幡堀へ。

この後はいよいよ八幡堀へ。

八幡堀はこの通りの先にあります。

歴史的景観溢れる八幡堀は映画やドラマの撮影シーンとして大活躍!

八幡堀の歴史は安土桃山時代まで遡ります。

八幡堀の歴史は安土桃山時代まで遡ります。

1585年、豊臣秀次が八幡山に城を築き

開町した時から交通路や生活の場として

紆余曲折ありながらも長らく地域に

寄り添いながら役目を果たしてきました。  現在では、八番堀と言えば日本三大水郷めぐりの一つとして

現在では、八番堀と言えば日本三大水郷めぐりの一つとして

有名な滋賀の観光スポットの一つですが、先の大戦後の昭和30年代には、

人々の生活形態が変化するにつれて

八幡堀は市民にとって無用の長物となっていました。

公害源とまで成り果てていた八幡堀を一時は

なんと「埋め立ててしまおう」と言う声もあがっていたそうです。  しかし、近江八幡青年会議所が「死に甲斐のあるまち」

しかし、近江八幡青年会議所が「死に甲斐のあるまち」

をコンセプトに愚直に保存運動を続けることで

運動の波紋が次第に広がり、平成8年(2006年)に

文部科学省選定から全国初事例として

重要文化的景観に選ばれました。

このような地域の方々の尽力のもとで、

八幡堀の風景は優美さを取り戻したのですね。  今では、映画やドラマのロケーションとして

今では、映画やドラマのロケーションとして

八幡堀を利用する作品も少なくないようです。

「必殺仕事人」や「るろうに剣心」や「あさが来た」などの

有名作品もここが舞台だって知っていましたか?

八番堀沿いを散策

八幡堀沿いの石路には、春の桜・秋の紅葉シーズンには

八幡堀沿いの石路には、春の桜・秋の紅葉シーズンには

絶景を一目見ようと多くの観光者が訪れます。  八幡堀に掛かる白雲橋を渡ると、

八幡堀に掛かる白雲橋を渡ると、

日牟禮八幡宮へ通じています。  橋からの八番堀の景色は圧巻です。

橋からの八番堀の景色は圧巻です。

まさに、時代劇のワンシーンのようですね。

近江の守護として湖国の中心に位置する“八幡さま”こと「日牟禮八幡宮」

日牟禮八幡宮は、今日に至るまで皇室や将軍家からの

日牟禮八幡宮は、今日に至るまで皇室や将軍家からの

崇敬を受けながら厄除開運や商売繁盛などの

御利益がある「近江の守護神」として

遠近から広く信仰を集めてきました。  天正十三年(1585年)に豊臣秀次公が

天正十三年(1585年)に豊臣秀次公が

八幡山城を築城する際に、現在の建物を

改装する計画もありましたが、

秀次の切腹事件もあり結果、

現在のように 一社の姿のままとなりました。  秋のシーズンは紅葉や七五三詣などで

秋のシーズンは紅葉や七五三詣などで

地元の方々だけでなく、遠方からも

日牟禮八幡宮を訪れる方は少なくありません。

また、日牟禮八幡宮では

正月行事から始まり2月の節分祭

4月の八幡祭や8月の萬燈祭など

1年を通してさまざまな恒例祭典が行われています。

「八幡山」山頂から眺望できる近江の町は息を呑む絶景

八幡山山頂には、八幡山城跡があります。

八幡山山頂には、八幡山城跡があります。

これは、安土城が落城してから3年後の1585年に

豊臣秀次が築いた城です。

標高283mと登山するには躊躇しますが、

八幡山の麓から八幡山ロープウェーが山頂まで伸びており

本堂までの道のりも整備されているので

登山用の装備なしで小さな子供やお年寄りでも

気軽に登城できます。  ここにも飛び出し坊やが。

ここにも飛び出し坊やが。  早速、乗車券を購入しロープウェイに乗車!

早速、乗車券を購入しロープウェイに乗車!

ロープウェイは15分間隔で運転しており乗車時間は約4分。

ハイキングコースも3本存在し、いずれのルートも

30分ほどで山頂まで到着出来るそうです。  八幡山到着地点からの景色。

八幡山到着地点からの景色。

ここからでも十分に西の湖や近江八幡の街並みを 堪能できます!  整備された石階段を上り

整備された石階段を上り

山頂からの景色を求め「出丸跡」へ。  ここ「出丸跡」からは、特に田園の展望が素晴らしです。

ここ「出丸跡」からは、特に田園の展望が素晴らしです。

そのほか、「西の丸跡」からは、琵琶湖と比良山系の眺望が、

「北の丸跡」からは、長命寺など近江八幡の山並を望めます。

東西南北全方向からの景色が見られることも、

八幡山の魅力ではないでしょうか。  旅の最後は、山頂に聳え立つ八幡山城「本堂」へ。

旅の最後は、山頂に聳え立つ八幡山城「本堂」へ。

現在の本丸跡には、豊臣秀次菩提寺である村雲御所瑞龍寺から移転されています。

もともと、瑞龍寺は豊臣秀次の母が京都に建てた寺でした。

近江八幡観光物産協会のガイドでより充実した観光を!

「八幡堀を単に観光名所としてPRするのではなく、

現在の姿からは想像できない当時の人々の思いや

熱意を合わせて伝えていきたいと考えています」

そう語るのは町歩きをご案内頂いた、

近江八幡観光物産協会事務局長の田中宏樹氏。

今回のガイド付き町歩きで、しがトコ編集部一同も改めて

近江八幡の歴史や文化を体感できました。

「田中さん、本日はありがとうございました!」

今回のツアーは、近江八幡の数ある魅力の一部に過ぎません。

知れば知るほど奥深い歴史や文化が漂うここ近江八幡でしか

味わえない観光を、皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。

(取材・写真・文 MR.AMERICANO)

近江八幡観光物産協会事務所がある「白雲館(旧八幡東学校)」を地図でみる

名神高速道路「蒲生スマートIC」から車で約25分!

「白雲館(旧八幡東学校)」のデータ

- 住所

- 〒523-0864 滋賀県近江八幡市為心町9−1 (→地図)

- 電話番号

- 0748-32-7003

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 公式サイト

- http://www.omi8.com/

近江八幡観光の関連記事

(記事公開日:2021年1月30日/最終更新日:2022年2月16日)