【愛が深い!びわ博の人】

「展示が斜め上いってる」「個性的!」と評判の

「びわ博」こと琵琶湖博物館。

以前の記事で、マニアックすぎると話題の学芸員さん達を

取材させたいただいてから、ちょうど1年が経ちました。

その時の記事がこちらです。

しかし!「びわ博にはまだまだヤバイ学芸員さんが

たくさんいるらしい」との情報を入手。

これはぜひお話を聞きに行かねば!ということで、

今回は4名の学芸員さん達に会いに行ってきました!

インタビューの様子は、2回にわけてお送りします。

*琵琶湖博物館は、新型コロナウイルス感染症対策のため

当面の間、休館しています。営業情報は公式サイトでご確認ください。

土器の声を聞き、物語をつむぐ“土器マスター”

今回のトップバッターは考古学がご専門の妹尾裕介さん。

縄文時代から始まった土器の文化と、

土器を使った調理法について研究されています。

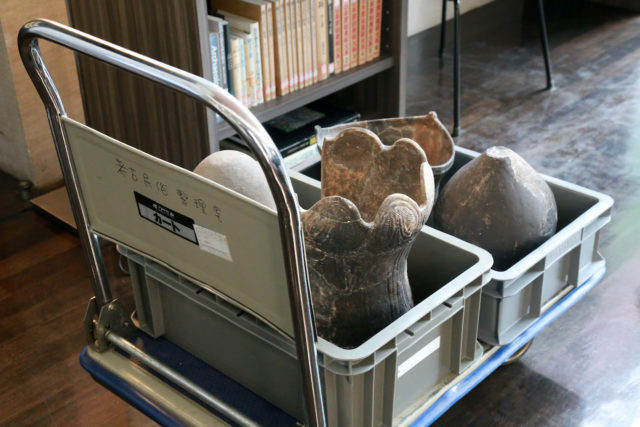

無言で台車を押す妹尾さんの後ろ姿。

ガラガラガラガラ…

――あの…今運んでおられるのは?

妹尾:縄文土器です。

台車に乗った土器を眺める。

――縄文!そんなラフに運んでいいんですか?

妹尾:土器は土器なんで。

これは復元土器といって、発掘された土器の破片に、

失われた部分を石膏で継ぎ足して復元したものです。

台車に乗ったままの土器に手を添えながら、語り続ける妹尾さん。

――ここが妹尾さんの担当されているコーナーですか?

妹尾:そうです。琵琶湖博物館にはいろんな研究者がいますが、

考古学をやっているのは僕1人なんです。

――そうなんですか!

妹尾:この土器は、松原内湖遺跡といってかつて彦根城の北側にあった

内湖から出土しました。

まずこれは、縄文中期の終わりぐらいの土器で

今から4200年ぐらい前に作られたものです。

台車から移動した土器を慎重に取り扱う。

妹尾:縄文時代は土器の形によって、

草創期・早期・前期・中期・後期・晩期

という6つの時期に分かれるんですね。

これは、その中の中期にあたる時代のものです。

3800年前の土器が目の前に!

妹尾:こっちが後期で、3800年ぐらい前に作られたもの。

口の形が変わりましたね。ちなみに、ここにあるのは全部お鍋です。

――壺だと思ってました!どんなものを料理していたんでしょう?

妹尾:多分、ごった煮に近いものだと思います。

たまに成分が焦げ付いて残っているので

分析にかけると、貝や魚介類、ドングリなどの木の実が出てきます。

――縄文っ時代って、土器職人のような人がいたのでしょうか?

妹尾:これぐらいの時代は、おそらくそれぞれが自分で作っていました。

よくみると模様が描かれています。

――模様とかも、こんな風にしたらかわいいかな?って感覚なんでしょうか。

妹尾:かもしれませんね。

4000年前を境に、だんだんと縄の模様がなくなっていきます。

縄文土器って縄の模様があるから縄文土器と言うのですが、

なぜか西日本では、この縄がなくなります。

逆に東日本では、弥生土器でも縄模様が残ってる。

――不思議!流行とかがあるんですか?

妹尾:うーん、流行なのか、何かどうしても必要な理由があったのか。

これが縄文時代の最後、今から3000年ぐらい前の土器です。

――模様がない。ツルツルですね。

縄文土器っぽくないでしょ!と、なぜかすごく嬉しそうに笑う妹尾さん。

妹尾:縄文土器っぽくないですよね(笑)

ちょうどこの頃に稲作が始まって、人々の生活スタイルが変わってきます。

――ちなみに滋賀県で「ここは掘ったら何か出る!」と思う場所はありますか?

妹尾:この辺りの田んぼでも出るんじゃないでしょうか。

滋賀県ってすごく古くから人が住んでいる場所なので

鎌倉、室町時代には、平野の開発がほぼ終わっているんですよ。

これは日本の都道府県の中でも、かなり早い方です。

――鎌倉時代には、建物を建てる前に発掘調査なんてしませんもんね。

とにかく土器の話をしているときはこの表情。いい笑顔です。

妹尾:そう、だから発掘できていない箇所も意外と多く、

掘れば必ず何かが出ると思います。

――例えば、自分の家の田んぼから何か出てきた場合はどうなるんでしょう?

妹尾:自分の土地から物が出た場合、それは拾得物になるんです。

ずっと昔に、誰かが落としたわけですよね?

だから、警察に届けないといけないんです。

――えーっ!

妹尾:で、手続きがすすみ一定期間経って、

誰も自分の物だと言ってこなかったら

そこでやっと見つけた人の物になります。

――そうしたら、家に飾っておいても問題ないんですか?

妹尾:文化財保護法で「発見された場所は届け出をし、

場合によっては発掘調査をする」となっています。調査になると、

発掘機関が遺物を管理しますから、

見つけた物を個人で所有するのは難しいです。

また、その法律で「勝手に土を掘って物を見つけてはいけません」

と決められているんですね。

つまり、勝手に自分の物にするのを禁止しているんじゃなくて

発掘自体を禁止しているんです。

――じゃあ、自分の土地から何か出てきたら…

妹尾:もし遺跡だと認定されたら、もう自分では何もできません。

埋蔵文化財センターの人がやってきて、発掘調査が始まります。

ちなみにその費用負担は、原因者になります。

――えっ!自己負担ですか!

妹尾:だから、自分では見つけない方がいいですね(笑)

――すみません、話がそれました。で、次のこちらが?

土器を持つ姿もまったく違和感はありません。

妹尾:はい、これは弥生時代の中期、

今から2000年ぐらい前の土器です。

おそらく炊飯器ですね。

焦げが二段階に分かれていて、まん中が一番黒いでしょう?

これは側面加熱と言って、横から火を当てていたということです。

妹尾:お米を炊く時、一気に強火で下から火を当てて炊きます。

深い鍋だと、そのままでは上の方は火が当たりませんから、

途中で火からおろして、火の横に置いて蒸らすんです。

――こうすると美味しいお米が炊けるというのが、当時もうあったんですね!

妹尾:これだけ深さがあるとまん中は火が当たりにくいので、

場合によっては蓋をして転がしていたことが分かっています。

鍋の形と調理方法はリンクしているので、

そうやって僕は、土器とその使い方の研究をしています。

――転がしていたんですか!調理法を聞くと、

使っている人の姿も見えてきますね。

妹尾:この黒いのも、2000年前の人が転がしてついた跡かな、とか。

この頃から、蓋ができるようにくぼみができてくるんです。

以前の鍋とは使われ方が違うんですよね。

――妹尾さんは、この中だとどの土器が好きなんですか?

妹尾:僕は、実はこのシンプルなのが好きです。

土器への愛が溢れだす妹尾さん。後ろの土偶たちが祝福しているよう。

――シンプルな土器、お好きなんですね。

妹尾:シンプルで薄くて、洗練されているというか。

芸術というよりは、民藝品的な美しさがありますよね。

きっとお母さんが、忙しい中で鍋を作らないといけなくて

「ちょっと子供の面倒見といて!」とか言いながら作ったんですよ。

すごくちゃんとしてて実用的でしょう。

――当時の様子が目に浮かぶようです(笑)。

妹尾:今日はお鍋しか持ってきてませんが、

もちろん装飾が施された壺なんかもあります。

お客さんが来る時に見せる用の土器ですね。

――そんなのがあったんですか!?

妹尾:明治大正期の偉い先生の言葉で

「飾られたる土器」というのがあります。

よそ行きと日常を分ける、日本文化的な考えがすでにあったんですね。

――ちなみに土器を見る時のポイントってありますか?

妹尾:そうですね、例えば縄文土器なら

「自分ならどんな模様をつけるかな」

と考えながら見てもらうと面白いかもしれません。

「土器の見方は自由でいいんですよ」と言いながらも饒舌にポイントを解説してくれる良い表情の妹尾さん。

妹尾:よく見ると2回描かれているところがあって

「失敗したのかな」とか想像したり、

指の跡が残っていたら、自分も同じところを押してみて

「縄文人とつながった!」って思ったり。

4200年前に滋賀に住んでいた30代の人が作ったと思うと、親近感がわきますよね。

――ちょっと身近に思えてきました。

妹尾:たまに補修した跡があったりするんですよ。

多分、お母さんが洗ってたら手が滑って割れちゃったのを、

修理して使い続けたのかな。

旦那さんと結婚した時に作った思い出の土器だったのか、

姑さんにもらった土器で捨てるわけにいかなかったのか。

そういう物語を想像しながら見ると、より一層楽しめると思います。

「ここに補修してる跡があるんですよ」。

想像力がものすごく豊かな妹尾さん。

お話を聞いているうちに、

縄文時代の人達が暮らしている様子が目に浮かび、

展示品にだと思っていた土器が、立派なお鍋に見えてきました!

小さいものへの愛が止まらない!“イタチムシマスター”

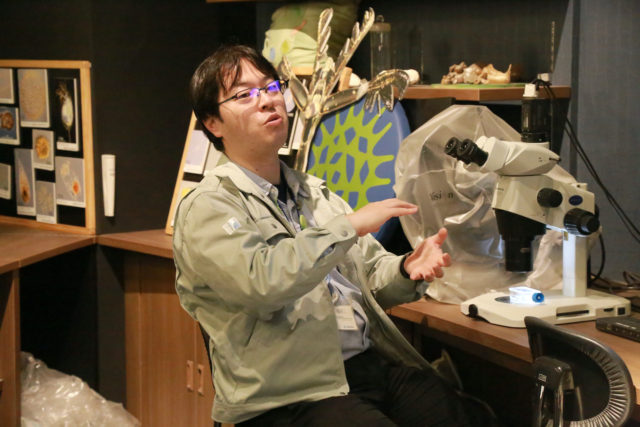

今回のラスボスは、琵琶湖にいるプランクトンなどの

研究をする鈴木隆仁さん。

なんでも、ある生き物に対する愛情が半端ないとのことで、

先代のラスボス金尾さんもイチオシの、

超マニアックな学芸員さんです!

堂々とした佇まいの鈴木さん。すでにただものではない気配‥‥。

鈴木:ここはマイクロアクアリウムといって、

小さい生き物を展示しているコーナーです。

――かっこいい模型がいっぱいありますね!

鈴木:成安造形大学の宇野先生という方が、

ある時プランクトンを見てその美しさに魅せられたということで、

学生さんと一緒に金属オブジェを作ってくださいました。

ミクロの世界を巨大に表現したシルバーに輝くオブジェ。

鈴木:琵琶湖にはいろんな生き物が住んでいますが、

ビワマスやアユなどの目に見える生き物は全体の17パーセントぐらい。

残る83パーセントはプランクトンなどの

目で見るとなんかゴマ粒が泳いでるな、

とかそもそも目で見えないような小型の生き物です。

そういった小さい生き物が大量にいて、琵琶湖の生態系を支えています。

――鈴木さんのご専門は、そういう小さい生き物なんですか?

鈴木:そうですね、小さい生き物全般です。

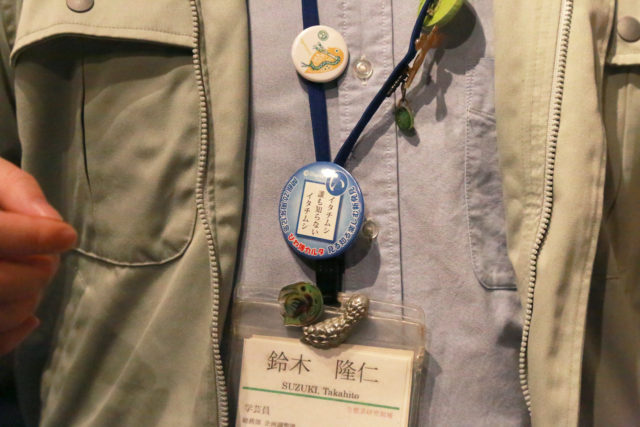

さらにその中で専門にしているのが、ここにブローチを付けていますが、

この「イタチムシ」です。

このシルバーのかたまり(失礼)が、イタチムシだそう。その上に付けている丸い缶バッジには「イタチムシ 誰も知らない イタチムシ」の文字が。激しく頷きたい!

――なぜイタチムシを研究しようと?

鈴木:あれは12年ぐらい前になるのかな。

イタチムシをやり始める前は、タコの腎臓に住んでいる

「ニハイチュウ」という寄生虫の研究をしていました。

――タコの腎臓に住んでる寄生虫ですか?!

鈴木:はい。それが一段落したので、

次はどうしようかなと思っていた時に

当時いた大学の先輩が小躍りしながら研究室に戻ってきたんです。

――それは、何かありますね。

鈴木:先輩に「おい鈴木!めっちゃ珍しいの出たぞ!」って言われて

見せてくれたのがイタチムシだったんです。

「めっちゃ珍しいの、出たぞ!」の興奮を話す鈴木さん。

――きた!きましたね!それはどこから出てきたんですか?

鈴木:大阪大学の構内にある池から出てきました。

池からプランクトンを取って観察する実験がありまして。

その時に偶然現れました。

――イタチムシって、珍しいんですか?

鈴木:普段は池の底を這っているので、なかなか捕まらないんですね。

でも中には泳ぐやつもいて。イタチムシは全部で750種類ぐらいいます。

――そんなにたくさん!?

ミクロの世界を研究する鈴木さん、顕微鏡は相棒。

鈴木:ゾウリムシは何千種類もいるので、決して多いわけではありません。

――(そ…そうなんだ) 750種類いる中で、お気に入りはあるんですか?

鈴木:全部好きですが、よくロゴなどで使っているのは

「ケトノータス シュッツィー」ですかね。

――ケト、えっ、もう一回いいですか?

鈴木:ケトノータス シュッツィーです。

表面に5マイクロメートルぐらいのウロコがあって、

そこから生えたトゲが、シュッと三つ又に分かれているんですね。

その変な形のウロコが、僕は大好きです!

溢れ出すウロコへの愛。「大好き」と言える鈴木さんが、私たちしがトコ取材班も大好きです。

鈴木:残念ながら日本ではまだ見つかっていないのですが、

探したらいるかもしれません。

これはウロコイタチムシの模型です。

ちょっ、ちょっと待ってください、これが例の「大好き」なやつ?‥‥え、これが?!

――(冷静をよそおいながら‥‥)ああ、確かに、ウロコがありますね。

鈴木:実物は、大きいので200マイクロメートルぐらいですね。

――200マイクロメートルが、あまりピンとこないのですが、目では見えないんでしょうか?

鈴木:人間の目には、かろうじて、点に見えないことはない大きさです。

ぶっちゃけ、僕には見えません(笑)

――あの、目とかはあるんですか?

鈴木:この種類は目がないパターンですね。

代わりに感覚毛があって、その触覚で物を感知しています。

――後ろのちょっと出ている部分は?

鈴木:これは尻尾です。2本ありますね。

この短い尻尾で、何ができると思います?

「これなんですよ」と尻尾の場所を指差す鈴木さん。取材班も、共感をしようと身を乗り出して必死に見ますがよくわかりません。

――(もう何がなにやら‥‥)えっと、その尻尾で歩くとか…

鈴木:これはね、流れ対策です。

――流れたいさく?!

鈴木:池などの底を這っている時に急な流れが来たら、

尻尾から粘着液を出して、ペタッとくっついて耐えるんです。

――なんか、カワイく思えてきました(笑)。

鈴木:これがなかなか強力で、スポイトで捕まえようとするとこう、

パッタンパッタンと倒れるだけで離れない。

あきらめて流すのをやめると、その瞬間にスッと動き出すんですよ。

この時だけはイラッとしますね(笑)

「こうパッタンパッタンと倒れるんですよ」と、イタチムシの模型でその様子を再現する。

鈴木:論文によると、剥離液も出すらしいです。

――自由自在!

鈴木:イタチムシは泳ぐ力が強くないので、

一旦流されるとどこまでも行っちゃうんです。

それだと目的地に行けないので、

できる限り流されないようにしたいんでしょうね。

イタチムシの裏側をおもむろに見せてくる鈴木さん。

――この下にたくさんあるのは?

鈴木:これは、毛です。

2列あるんですけど、よく見ると4~5本ずつ

列になって生えているのが分かります。

――もしかして‥‥これで歩いているんですか?

鈴木:そうです。

数少ない、毛で動くタイプの多細胞生物なんですね。

このフサフサ感、好きですねー!

――フサフサ感…(好きのポイントがまったくわからない)。

あのー、実物もこんな風に黄色っぽいんですか?

鈴木:実物は透明です。

なにか食べた時は、食べた物の色がつきます。

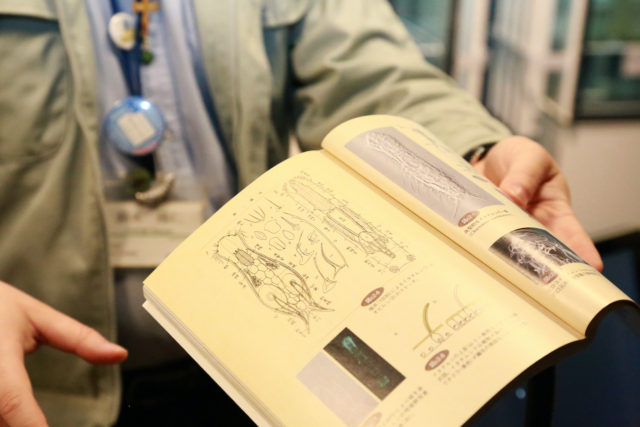

鈴木さん著書の 『イタチムシの世界をのぞいてみよう』の本を見ながら。

鈴木:これは1930年に描かれたイタチムシのスケッチで、

筋肉の走り方まで詳細に描かれています。

個人的には「第一図版」って書いてあるこの表現が

かっこよくて好きですね。

――はい、ちょっと分からないですけど…

鈴木さんと同じぐらいイタチムシの研究をしてる人っているんですか?

「第一図版」という表現が好きだと話す鈴木さん、絶好調です。

鈴木:国内にはほとんどいません。

――どうしてイタチムシという名前がついたのでしょう?

鈴木:日本で最初に見つかったイタチムシが、

トゲがたくさんあるタイプだったんですね。

それがちょうど、イタチの毛皮みたいに見えたのでしょう。

――鈴木さんが小さい生き物の世界に興味を持ったきっかけは?

鈴木:小学生の頃、クリスマスプレゼントに買ってもらった

魚貝の図鑑がきっかけです。

その図鑑が何を思ったか、海の寄生虫などのマニアックな生物から始まるもので、

中盤ぐらいまで読まないと魚が出てこなかったんです。

――お魚の図鑑なのに。

鈴木:僕はちりめんじゃこに混じっているタコや小魚を調べたかったのに!

小学生ぐらいだと、基本的に目に見えるものに興味を持ちますよね。

それが見たこともない、どこが手で足か分からないような生き物が

目の前にいっぱい現れたわけです。なんだこれ!?って(笑)

話しながらもイタチムシの模型をずっと手に持ったまま。時おり愛おしそうな表情でみつめる。

鈴木:それから一旦は昆虫少年になったり、普通の道をたどるんですが、

大学に入った頃にまた昔の気持ちがぶり返してきて。

ちょうど入った研究室で寄生虫の研究ができるということで、

完全に頭の中が小学生に戻りました。

――そして、大学の池から出たイタチムシと出会うわけですね。

鈴木:そう、で、またそのイタチムシが、どれだけ資料を調べても出てこない。

新種だったんです。待兼山から出たので

「マチカネイタチムシ」と名前をつけて論文記載もしました。

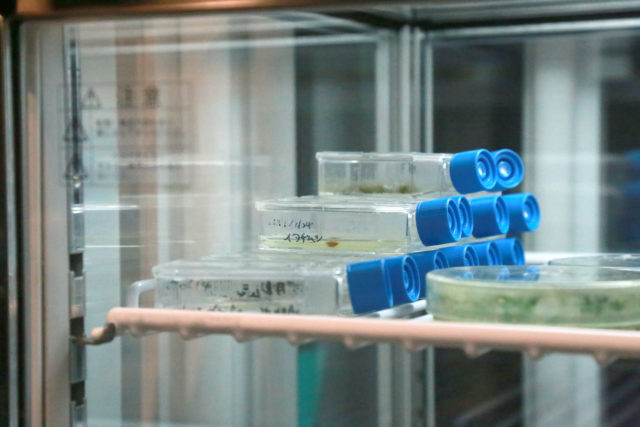

冷蔵庫に保管されているイタチムシ。

――すごい!運命的ですね!

鈴木:イタチムシの研究を始めて12年目ですが、

まだまだ時間が足りません。

例え定年までやったとしても、琵琶湖にいるイタチムシ層を

明らかにすることすら難しいでしょう。

これからも調べたいことはたくさんあります!

イタチムシの研究を12年。「まだまだ奥が深いです」と、イタチムシの模型を最後まで離さず手に持ちながら。

最初は名前も知らなかったイタチムシ。

鈴木さんの熱弁を聞きながら丸っこいフォルムを見ていると

だんだんかわいく思えてきました。

目に見えない小さな世界には、

まだまだ知らないことがあふれています!

学芸員さん達に会いに行こう!

びわ博の学芸員さんは「会いに行ける学芸員」としても知られています!

この記事を読んで興味を持った方は、

ぜひ博物館にある「大人のディスカバリールーム」の「質問コーナー」へ。

学芸員さん達が、日替わりでさまざまな質問に答えてくれます!

スケジュールとそれぞれの専門分野はこちらからご確認ください。

(文:林由佳里 写真:若林美智子)

「琵琶湖博物館」のデータ

- 住所

- 〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091

(→地図) - 電話番号

- 077-568-4811

- 鑑賞料金

- ・常設展示 750円(大人)/400円(高校・大学生)

・琵琶湖博物館常設展示・みずの森共通券 850円(大人)/520円(高校・大学生)

※小学生・中学生は無料 - 営業時間

- 9:30~17:00(最終入館16:30)

*新型コロナウイルス感染症対策のため当面の間、休館しています。営業情報は公式サイトでご確認ください。 - 休館日

- 月曜日(月曜が祝日の場合は開館)

- 公式サイト

- https://www.biwahaku.jp/

関連記事

▼400万年の古代湖・琵琶湖についても熱く語ってくれています!